Jean-Paul Sartre: El pensador que nos hizo libres

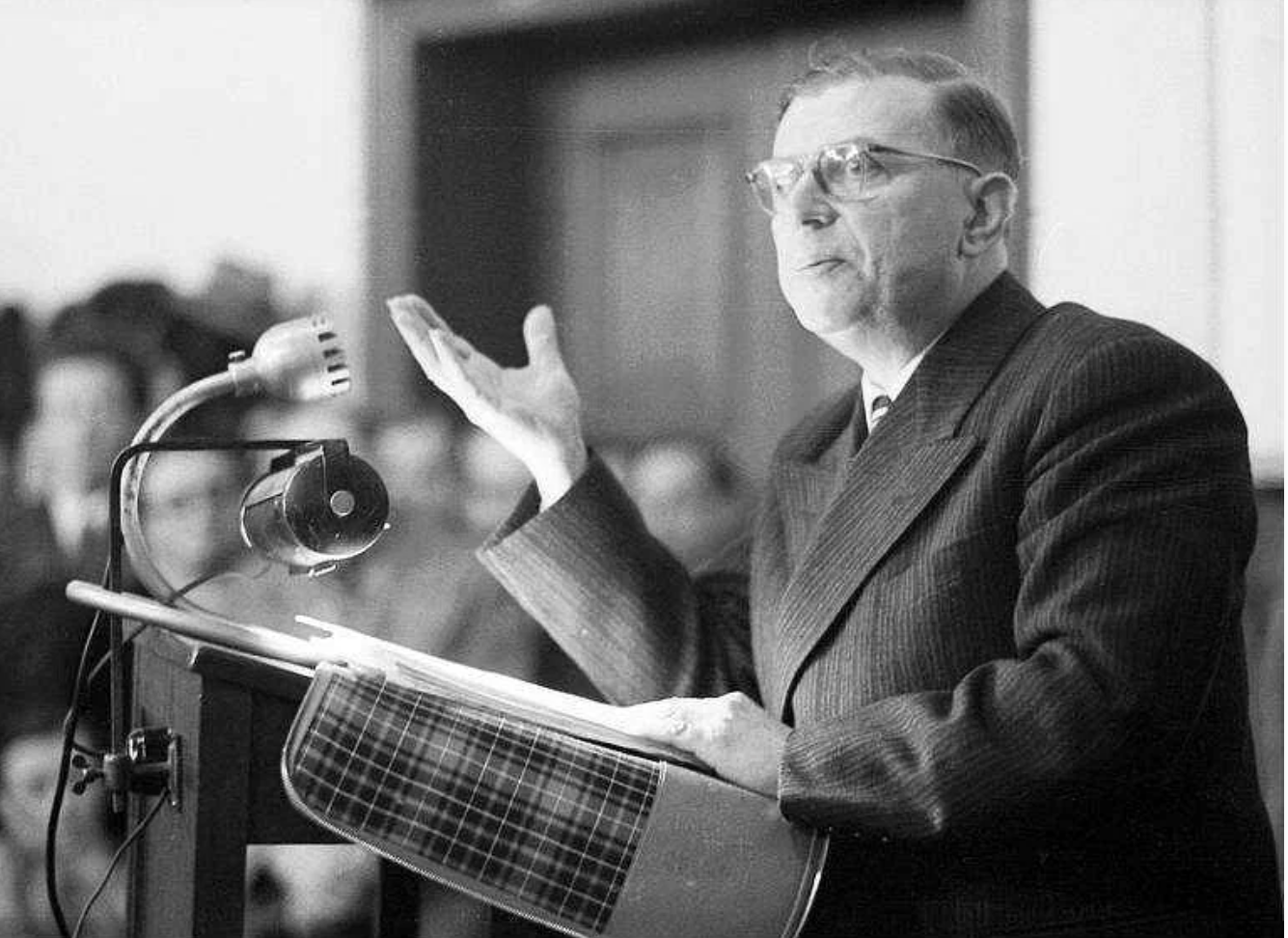

En la primavera parisina de 1980, hace ahora exactamente cuarenta y cinco años, se apagaba la vida de Jean-Paul Sartre, una “conciencia libre que marcó su época”, según Giscard, el presidente de la República en las antípodas ideológicas del pensador y escritor. Aquel hombre pequeño, de mirada estrábica y manos inquietas que solía ocupar la esquina más bulliciosa del Café de Flore, autor de libros indispensables como Las Palabras o El ser y la nada, dejaba tras de sí no solo una obra impresionante, sino un legado que permanece fijado a nuestro pensamiento como una segunda conciencia.

Sartre transformó la sensibilidad de una época herida y seguramente muy traumatizada. Entre las ruinas humeantes de la Segunda Guerra Mundial, propuso un nuevo humanismo basado en la libertad radical frente al fracaso que la razón instrumental había llevado al pensamiento ilustrado. “Estamos condenados a ser libres”, escribió, convirtiendo nuestra angustia existencial en el fundamento para una autonomía vital plena. Para Sartre, no existe naturaleza humana preconcebida ni destino inevitable; somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros.

En ese diagnóstico de una modernidad herida por su propia racionalidad técnica, Sartre converge —aunque desde una vía existencialista— con las críticas que la Escuela de Frankfurt formuló contra la razón instrumental. Como Horkheimer, supo advertir que la racionalidad moderna había dejado de preguntarse por los fines y se había consagrado a la eficacia de los medios, incluso si estos derivaban en barbarie, como lo había sido el nazismo y el fascismo.

Pero Sartre no se detuvo solamente en la crítica estructural. Frente a lo que podíamos llamar cosificación del sujeto, Sartre propuso una nueva y renovada ontología, la de la libertad en la que cada uno de nosotros, cada ser humano, incluso en condiciones históricas de alienación -como es evidente que son estas de videojuegos, instagramers y tik tok-, conserva la posibilidad de elegir, de aceptar o de rechazar y de dar sentido a su propia existencia construyéndola en el modo que él mismo decida. En fin, la libertad al fin y al cabo. Por eso, la praxis en el pensamiento de Sartre no es simplemente una acción sobre el mundo, sino la afirmación consciente de que somos responsables de todo lo que hacemos —y también de aquello que toleramos e incluso de lo que no hacemos—. Frente al pesimismo al que nos arrojó la razón instrumental, la libertad sartreana se alza como un autentico escudo ético innegociable.

Nuestra existencia precede a la esencia, afirmó, dando la vuelta a siglos de pensamiento y filosofía metafísica. Su literatura nos enfrenta con esta verdad perturbadora, en La náusea, por ejemplo, el protagonista, Antoine Roquentin, contempla un simple guijarro y comprende de golpe la absurda contingencia del mundo. En A puerta cerrada, tres personajes atrapados después de la muerte descubren que “el infierno son los otros”, no porque la alteridad sea inherentemente tortuosa, sino porque en la mirada ajena nos vemos obligados a reconocer nuestra propia libertad hipócrita. Sus personajes —asfixiados por la mala fe, la autocomplacencia o el autoengaño— son espejos incómodos donde seguimos reconociéndonos.

¿Qué queda del Jean-Paul Sartre pensador?

¿Qué queda del Sartre pensador cuando despojamos su obra del sustrato existencialista que tanto cautivó a los jóvenes de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial? Queda un filósofo de primera línea que rehabilitó la subjetividad frente al cientificismo aplastante: la nada que nos define más allá del positivismo. Queda un intelectual que unió críticamente su fenomenología y el marxismo, encontrando el lazo de la experiencia individual con las estructuras sociales. Queda hoy, casi medio siglo después de haberse ido, un pensador que anticipó debates contemporáneos sobre la identidad, el reconocimiento y la construcción social del sujeto en un contexto actual que visto con perspectiva debería ponernos los pelos de punta.

Pero quizá, para mí, sin duda, su legado más perdurable sea la noción de compromiso. Sartre rechazó la abstracción distante y la torre de marfil del intelectual tradicional. Para él, pensar era ya una forma de acción. Su compromiso con causas anticolonialistas, su crítica implacable al imperialismo estadounidense que se había ensañado con el Vietnam resistente, y su solidaridad con los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo, surgían de su convicción de que la libertad debe ser universal y si no, desgraciadamente, no es nada. Sus posiciones políticas fueron a veces controvertidas, como su compleja relación con el comunismo soviético que le llevó a un amargo enfrentamiento con Camus, hasta ese momento uno de sus principales amigos, aunque el nunca dejó de creer que la transformación social y la emancipación individual eran dos caras de la misma moneda.

La obra de Sartre continúa siendo actual en este mundo a la deriva porque nos hace una pregunta en mi opinión fundamental: ¿qué hacemos con nuestra libertad? En estos tiempos en los que el conformismo se disfraza de realismo y la alienación se vende como éxito o comodidad; en tiempos de estupidez neofascista, de trumpismo delirante y de decadencia del imperio contra el que tanto opuso su compromiso, su razón, su inteligencia y su búsqueda de la autenticidad resuenan hoy con una interesante y más que renovada urgencia. Al menos, así lo siento cuando contemplo con tanta decepción como desesperanza el mundo que estamos viviendo.

Y es por eso que quizás hoy, cuando los posmodernos nos intentan aún convencer de que debemos dar la espalda a las grandes propuestas emancipatorias, necesitamos más que nunca recuperar aquella intuición sartreana: la de que somos nosotros los únicos responsables de darle significado a un mundo que, en sí mismo, y a pesar de creencias y religiones, no lo tiene. Por encima de esas modas teóricas posmodernas y los vaivenes ideológicos que alimentan los populistas que se consideran de “izquierdas” sin serlo más allá de la estúpida palabrería y las gesticulaciones folcoricas, la voz de Sartre sigue susurrándonos con insistencia intelectual que solo hay un verdadero deber absoluto: responder con decisión personal ante la posibilidad vertiginosa de nuestra propia libertad.